Long Distance Love 〜東京より熱烈な愛を込めて #41 坂本龍一が遺した音楽とアートとビジネスのこれから

ずいぶん前に『世界のビジネスリーダーがいまアートから学んでいること』なる本が評判になり、日本でも若手起業家はもとより、業績不振に悩む創業者やベテラン経営者界隈で「経営にアートを取り入れよう!」という不思議なムーブメントが起きていました。

極めて大雑把にまとめると「あらゆる業界でビジネスモデルが一夜にして崩れ、新しいライバルが突然現れる今の時代、『データ』や『合理性』だけに頼ること(左脳型経営)はできません。だからこそ『アート』が持つ直感力や創造力が必要(右脳型経営)となってきています。」ということですが、分かったような意味不明なような…。

要するに「アート」というワードが極めて抽象的で汎用的で都合よく使われているということです。

前置きが長くなりました。

今回のテーマは経営の話ではなく、「音楽とアートにまつわる新たなビジネス」についてです。

音楽業界は今も昔も巨大ビジネス産業であることは間違いありません。コンテンツ・ライヴエンタテインメントや視聴環境(ハード・サブスクサービス他)の進化、多様化のスピードに追い付くことも叶いません。

そんな中で今新たな展開を見せているのが、「音楽とアート」ビジネスのあらたな深化です。

もともと音楽とアートは密接に繋がっていて、LPジャケットの素晴らしいアートワーク(最近映画が公開された英国デザイン集団「ヒプノシス」が有名)や60年代に誕生した「アートロック」なるジャンルの存在等、特にポピュラー音楽の芸術性がクローズアップされた時代もありました。

その後、音楽はカルチャー・芸術(アート)より産業(ビジネス)と手を組み、80年代に「産業ロック」なる不思議な呼称(ジャンル)が生まれました。それ以降音楽ビジネスは時代の流行と並走して肥大化していき、現在に至る……。

話が大きくなり過ぎましたね。

やっと本題(核心)です。

時は流れ、2025年3月11日東京都内。いつもはお洒落カフェや美味しいパン目当ての若い女性グループを見掛けることが多い清澄白河駅周辺が、休日明けの平日午後にも関わらず大勢の老若男女(&若干のインバウンド)が同じ方向に向かって続々と歩いています。

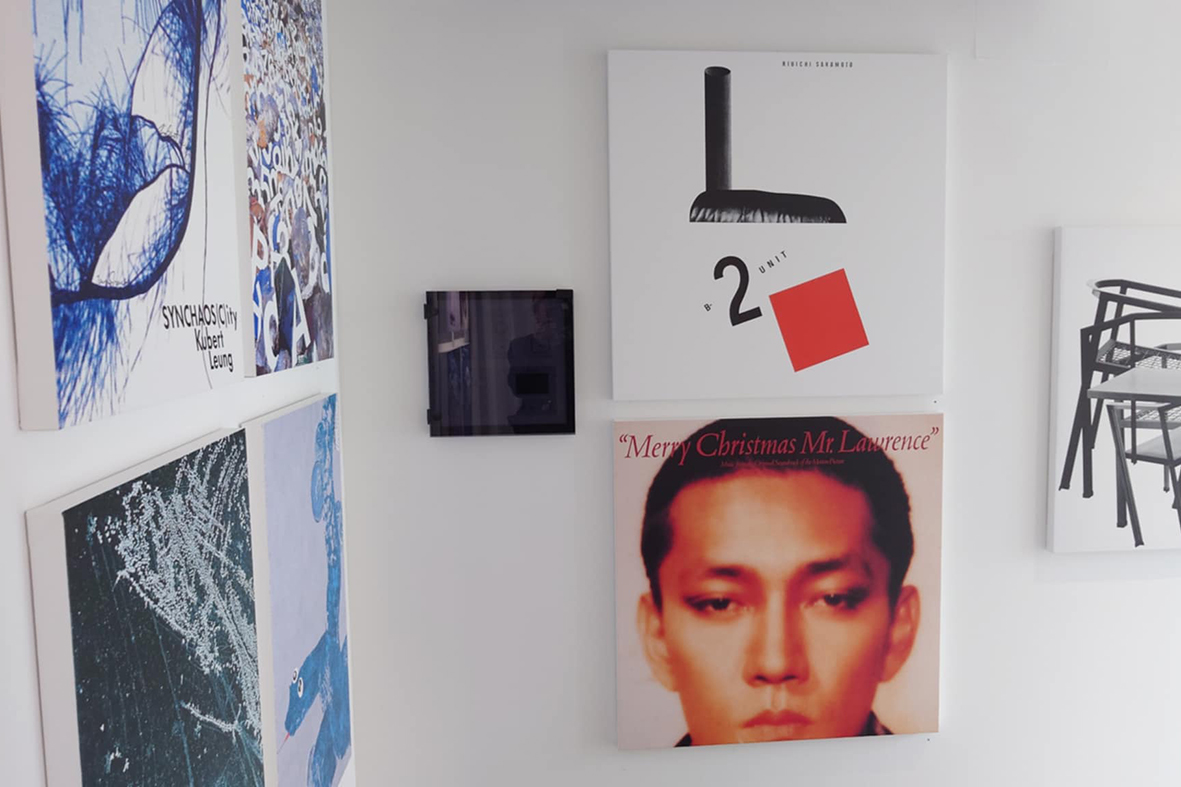

どうやら目的は「坂本龍一 ❘ 音を視る 時を聴く」展のようです。

会場の東京現代美術館(MOT)エントランス付近はまるでライヴ開始前の熱気に溢れていました。著者は運良く日にち指定の前売り券を購入済みでしたが、入場待ち時間は約50分(当日券入場は2時間半以上要したらしい)。これまで何度もMOTをはじめ都内外の美術館に足を運んでいますが、こんな雰囲気は初めての体験です。

一昨年3月にこの世を去った坂本龍一氏は「世界のサカモト」として後世に名を遺す偉大な音楽家であることは誰もが認めるところです。後年は社会活動家としても様々な日本のみならず世界課題に向けて尽力してきたことで知られ、この展覧会における彼の立ち位置、そこから発信されるメッセージはまさにアートと今世界で起きている様々な現状を繋ぎ、極めて抽象性(純度)が高いアプローチで我々来場者に静かに、優しく、鋭く問いかけてきました。

展示作品のほとんどが映像やテクノロジーを駆使した動的表現。しかもチームラボ的分かりやすさ、華やかさは皆無。入場してすぐの作品は舞踏家・田中泯と水の流れを追ったモノクロ映像で、はじまりと終わりが曖昧な、まさに「音を視て、時を聴く」体験が味わえるオープニングでした。

その後も真鍋大度とのコラボレーションによる、まさに「アート・オブ・ノイズ」なプレゼンテーション等いわゆるコマーシャルな音楽とは対極にある作品ばかり。

それなのに、なぜこれほどまで多くのお客様を惹きつけるのでしょうか。

決して親しみのある語り口ではなく、忖度する態度も感じません。しかしここには「音楽とアート」が強固に結びつき、それが(もちろん良い意味で)ビジネスとして成立している今まで見たことのない景色が提示されています。

ライヴ会場(小規模なライヴハウス、大型フェス問わず)ではいわゆる「物販」と呼ばれる出演アーティスト関連のグッズ販売が盛んで、興行収入以上の売上に繋がることも少なくありません。そしてこの美術展会場にも様々な「サカモトグッズ」売り場に長蛇の列が出来ていました。

ミュージシャンのライヴパフォーマンスとテクノロジーを駆使した演出が融合し、総合芸術(アート)として進化しているエンタメ業界と違って、(今は亡き)ひとりの音楽家の過去の思想や作品(アーカイブ)が、現役のアーティスト達によって再解釈・再構築され、新たな価値を生み出し(スタジアム、アリーナではなく)現代美術館という異空間に、多くの人々の関心・興味を集め、わざわざ足を運ばせる。

来場者にとって耳慣れた音楽でも動画でも無い、いつ終わることのない未体験の作品に心まるごと奪われる様子は、「音楽とアート」が高次元で大衆化(ビジネス化)された新しい景色でした。

profile

しばた・ひろつぐ/1960年、福島県郡山市生まれ。筑波大学を卒業後、1983年株式会社パルコ入社。2004年〜2007年には大分パルコ店長を経験。2018年2月に独立し「Long Distance Love 合同会社」を設立。

■Long Distance Love合同会社

https://longdistancelove.jphttps://amzn.asia/d/dmwpJhH

人は見かけによらない人の本を読むことのススメ。

なぜ彼に注目し、興味を持ち、著作物を読み、考え方に共感(出来るほど理解は及んでないが)するようになったのか?

(うろおぼえではあるけど)おそらく「サンデージャポン」に初登場した際にMCの爆笑問題(のどちらかに)が彼が掛けていた左右のレンズの形が違う眼鏡にツッコミを入れた瞬間「これって、俺(著者)が40年前に掛けてたぞ!」とさらにツッコミを被せた瞬間、彼の言動に強い関心を持ち始めたと思う。

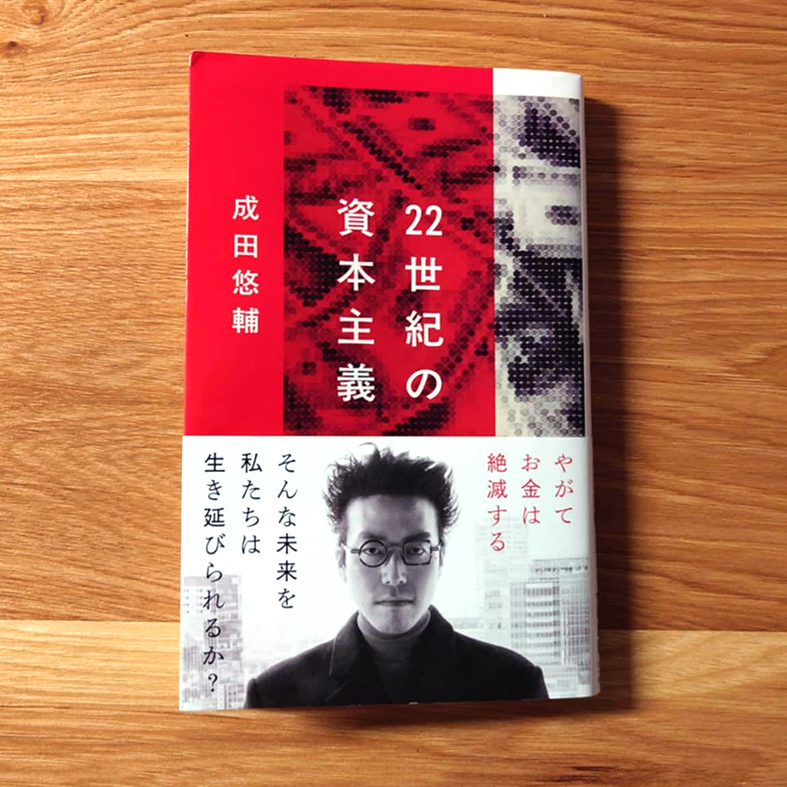

彼の名は「成田悠輔」。

前回紹介した「昭和100年」の著者・古市憲寿氏と並んで、今やメディアに引っ張りだこの「職業不明」な論客である。肩書が多く、実績が高尚過ぎて、結局何物なのかが皆目見当がつかないという意味において、現時点で彼の右に出る者はいないのではないか。ホリエモンやひろゆきのようにやたら攻撃的ではなく、一見、慇懃無礼で自虐的なブラックユーモアで辛辣なコメントを吐き続ける彼のような存在が気になってしょうがない。

今回紹介する彼の最新刊「22世紀の資本主義」を分かりやすく、ネタバレ注意で解説するほどの知識も読解力も持ち合わせていないが、「お金の消えた経済」という生半可な想像力ではとても理解しきれないメインテーマであることは言い切れる。「招き猫」「泥だんご」等の喩え(メタファー)や「アカシックレコード」「脱成長」(「人新世の資本論」の著者・斎藤幸平氏の主張へ真っ向から反論?)等の思想が飛び交う中、「やがてお金は絶滅する」と自由奔放に素描(?)する内容は極めて刺激的で意外なほど難解な印象を与えない。

以前に何とか最後まで読み切った「力と交換様式」(柄谷行人氏著)と酷似した思想…。

なんて知ったかぶりは御法度な気もしますが、要するに現在のような資本主義は遅かれ早かれ大きく形を変えることは間違いないと実感できたことは確かです。