奇跡のまち 別府百年ものがたり:最終回 百年前のハイカラ・レストラント/ビリケン

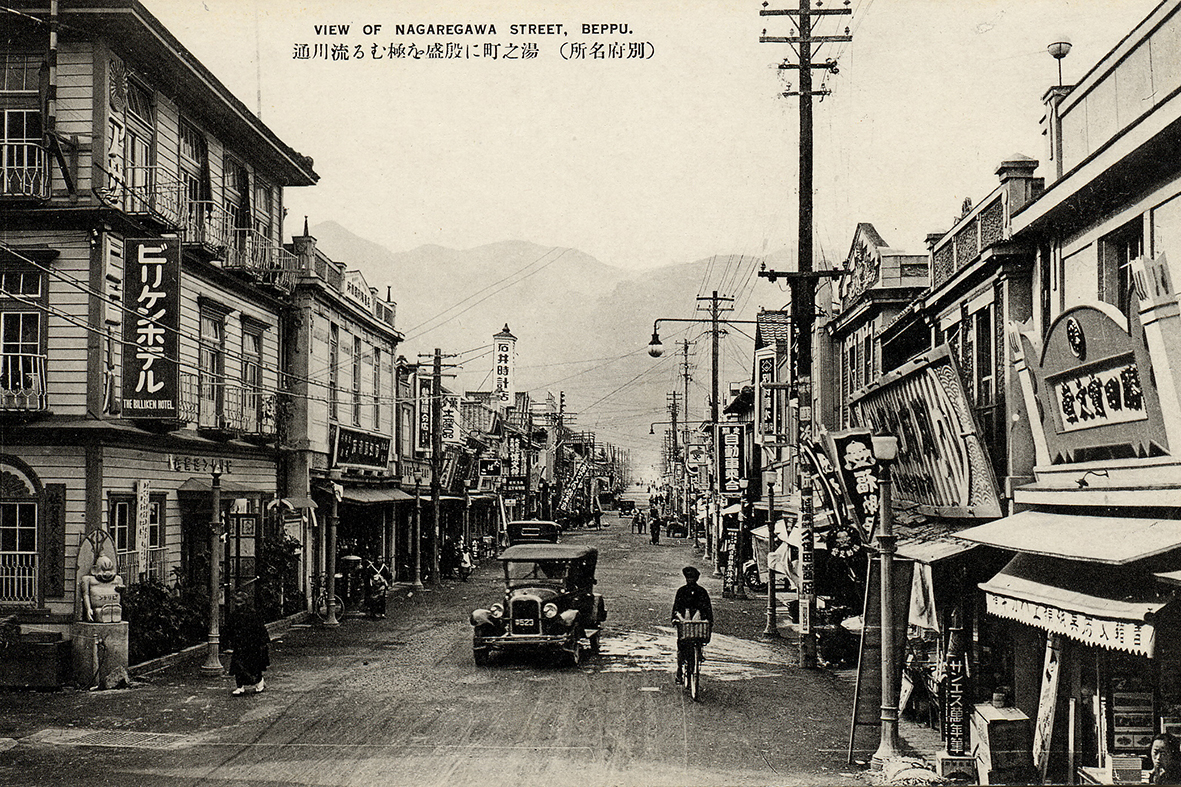

今回掲載したのは、約百年前の流川通りの絵葉書です。

まず一直線の大通りと、ハイカラな自動車(よく見ると、何と3台も)。これだけでも、なかなかの盛観ですが、両サイドにずらりと商店が建ち並び、さらに屋根のあたりには西洋風のデザインさえ施され、外国の風景かと勘違いしそうです。

かつて、ひなびた温泉町だった別府に、突如出現した「近代的な町並み」。当時の人々の「すごいなあ」というため息まで、画面から聞こえてきそうです。

私はこれまでネットオークションで、絵葉書を集めてきました。10数年前、これと同じものが出品され、みるみるうちに5,000円くらいまで跳ね上がりました。当時はまだ相場が低い頃だったので、今なら7,000〜8,000円に相当するかもしれません。

入手困難な貴重絵葉書、というわけではないのに、なぜこれほど高値が付くのか、と不思議に思って眺めていました。

今ならば、ぜひともこの絵葉書をほしい、と思った人の気持ちは、よーく分かります。入手困難かどうかは関係なく、本当にカッコいい絵葉書ですものね。

現在でいうと、マルショク流川通り店のある、流川通り3丁目を山手に向かって撮影しています。ソルパセオ銀座と楠銀天街を結ぶ横断歩道がありますが、その数メートル山手にドンと台を据え、上に登って三脚を立て、シャッターを押したと想像します。

もちろん自動車の位置など、すべて計算した上で撮影したのでしょう。写真としても、素晴らしい仕上りだと感じます。

さて、画面に写る、どの商店のことも気になりますが、やはり、戦前の流川通りのシンボル的存在、「ビリケン」(画面左端)に注目してお話をしてゆきましょう。実はてっぺんに展望室もあり、それを含めると4階建ての洋風建築物です。

ちょうどマルショク駐車場の、一番手前角の位置に当たります。

この建物で洋食店、カフェ、ダンスホールなどを経営していたのが、佐賀県出身の高木基輔という料理人でした。

外国航路の船で腕を磨き、大正2年(1913)、この連載で前回取り上げた別府ホテル(今の明豊中学高校の位置です)の料理主任として招かれました。まもなく独立して流川通りに店を開きますが、資金不足で、あちこち転々としたようです。

この建物で開業したのは、おそらく大正8年(1919)のことです。高木さんは外国をよく知っていたので、米国生まれのビリケン像を飾り、その名前を付けたのでしょう。

昭和8年(1933)には、ホテル部門はやめて、ダンスホールに切り換えました。

このダンスホールのことは、大阪出身の小説家、織田作之助が流川通りを舞台にした3つの短編(「雪の夜」、「湯の町」、「怖るべき女」)に書き残してくれています。

「流川通は別府温泉場の道頓堀だ。カフェ、喫茶店、別府絞り・竹細工などの土産物屋、旅館、レストラントが雑然と軒をならべ、そしてレストラントの三階にはダンスホールがあった。妖しく組み合った姿が窓に影を落して蠢いていた。」(昭和21年「湯の町」)

近代的な大通りに、ハイカラな4階建て洋風建築があり、レストランやダンスホールまであった、ということだけで、流川通りの華やかさが十分伝わってきますね。

今回はさらに、明治末、この建物を誰が建てたのか、にも触れたいと思います。

実は、別府で、寄席「なの字館」や、料亭「なの字」を経営していた、大内村(現在は杵築市)出身の中妻という一族がいます。そのうちの、中妻三郎という人が建てて、雑貨店(おそらくホテルも)を経営したのが、のちの「ビリケン」です。建物がハイカラすぎて、かえって中妻さんは商売がうまくいかなかったようです。時代を先取りしすぎた、ということでしょうか。

最後に、付け加えですが、ビリケンを高木さんが経営したことは比較的知られていますが、中妻三郎という人が建てた、ということはほぼ知られていません。私はかつて、中妻家のご子孫にお会いする機会に恵まれたので、知ることができたのです。

このことからも分かるように、これまで語られてきた別府の歴史、といっても、まだまだ、掘り起こされていないことが多いのではないか。実はもっともっと奥は深く、知られていないことばかりなのではないだろうか、と私は考えています。

※今回が連載最終回となります。1年間にわたって、ご愛読いただきありがとうございました。(小野)

(画像説明)

約百年前の流川通り3丁目を写した絵葉書。画面左端がシンボル的存在の「ビリケン」

profile

おの・ひろし:1953年、別府生まれ。別府の絵葉書収集家、別府の歴史愛好家。今日新聞記者時代に「懐かしの別府ものがたり」を長期連載。現在も公民館で講演するなど活動中。