※「第23回 馬場駿二さん/日本ハウジング株式会社 会長 #1」からの続き

■独自ブランド「府内町家」による事業展開

──現在の「府内町家」ブランドに至ったいきさつをお聞かせ願えますか。

馬場 やはり独自の家づくりがしたかったのですね。アイフルホームもユニバーサルホームは、ローコストながらも良い家づくりをされていました。しかし当社が社歴を重ねていく毎に、自社のリソースを充実化、高品質化させ、万全なアフターサービスをしなければならないとの思いが強くなりました。そのためには当社独自の自由度のある家づくりが求められますし、同時に高い収益も確保しなければなりません。企業を長く存続させるという意味でも、FC契約から独自ブランドへの移行が必須と思い、決断に至ったのです。なお、当社ではアイフルホーム、ユニバーサルホーム時代に建てた家はもちろん、創業まもない50年前に建てた家のメンテナンスもずっと続けています。これだけのアフター体制を築いている住宅メーカーは非常に珍しいと思います。

──馬場鉄心社長へは、ご本人がまだ30代前半と若いうちに代表権を譲りましたね。創業者として、どんな申し伝えをしたのですか。

馬場 特にありません。彼に日本ハウジングを継がせるにあたり、知人が経営する福岡の住宅会社で営業の経験をさせました。当社へは3年の修業を積んだ後に戻ってきたのですが、彼が着任してすぐに私は会長職に退き、翌日からは一切会社に顔を出さないようにしました。その日以降、経営に関しては、すべて本人の判断に任せています。地産地消・地域活性化への思いを込めた「府内町家」ブランドによる事業展開も、彼がすべて舵取りをしています。もちろん何か相談された時は話を聞きますが、私が言うことは決まっています。「お前はどうしたいのか?」「自分の思い通りにしなさい」と。

──鉄心社長に全幅の信頼を寄せているのですね。

馬場 子どもの頃から、すべて本人に判断させる方針で育ててきましたからね。「勉強しろ」なんて言ったことないんですよ(笑)。彼には思うがままにチャレンジして、これからも会社を牽引していってもらいたい。

■50年の歴史を噛み締め、自身も新たなチャレンジを継続

──では、あらためて馬場会長自身の経営者としての念持をお聞かせください。

馬場 私は経営に対して、2つの考えを持っています。1つは「時代の機微を読んで、時代に合わせる」こと。これは生物の進化に重ねるとわかりやすいと言えます。たとえば恐竜は進化する度に大きくなっていきましたが、気候の変動に適応できず絶滅してしまいました。しかし人類をはじめとする哺乳類は、小さかったからこそ環境の変化に対応し、生き延びることができました。それは人類の場合、「労働」をすることを覚えたからです。企業も同じです。特に現代は変化の速度が増しつつありますから、身の丈に合った大きさで、素早く対応することが大切だと思っています。

──もう1つの考えとは?

馬場 「2本足の経営」です。まず1つの事業を安定させたとしたら、次はその事業を軸足にして身体を支え、もう片方の足を浮かして先を探るのです。その足をうまく着地させ、安定させることができたら、今度はそれまで軸足にしていた足を離して前に進め、次の先を探る。これを繰り返していくのですね。仮に探っている足が間違ったところを踏んでしまっても、軸足がしっかりしていれば身体ごと倒れたりしません。一方、いつまでも1つの事業、1本の足に頼っているようでは体力を消耗してしまい、長続きはしないでしょう。

──2つとも示唆に富んだ経営哲学ですね。

馬場 私自身、特筆するような技術や力は持っていませんでした。しかし、この50年で歩んで来た足跡を振り返ると、常に時代の流れを察知した戦略を心がけ、それを基盤に次のチャレンジを試みることの繰り返しでした。家具製造に始まり、店舗改装、不動産、建売住宅、注文住宅と歩みながら、会社を拡大していったのは、根底にこの考えがあったからだと思います。鉄心社長には、50年の節目を迎えることを誇りに思い、さらに社歴を重ねていくことを期待しています。

──馬場会長ご自身は社長業と並行して別府大学で学び、学芸員の資格を取得されたそうですね。

馬場 日本ハウジングの経営が軌道に乗った時点で、社長業と並行しながら学業の探求にチャレンジしました。42歳で通信制高校、そして68歳で別府大学を卒業。2021年には82歳で同大学院の修士号を取得しています。

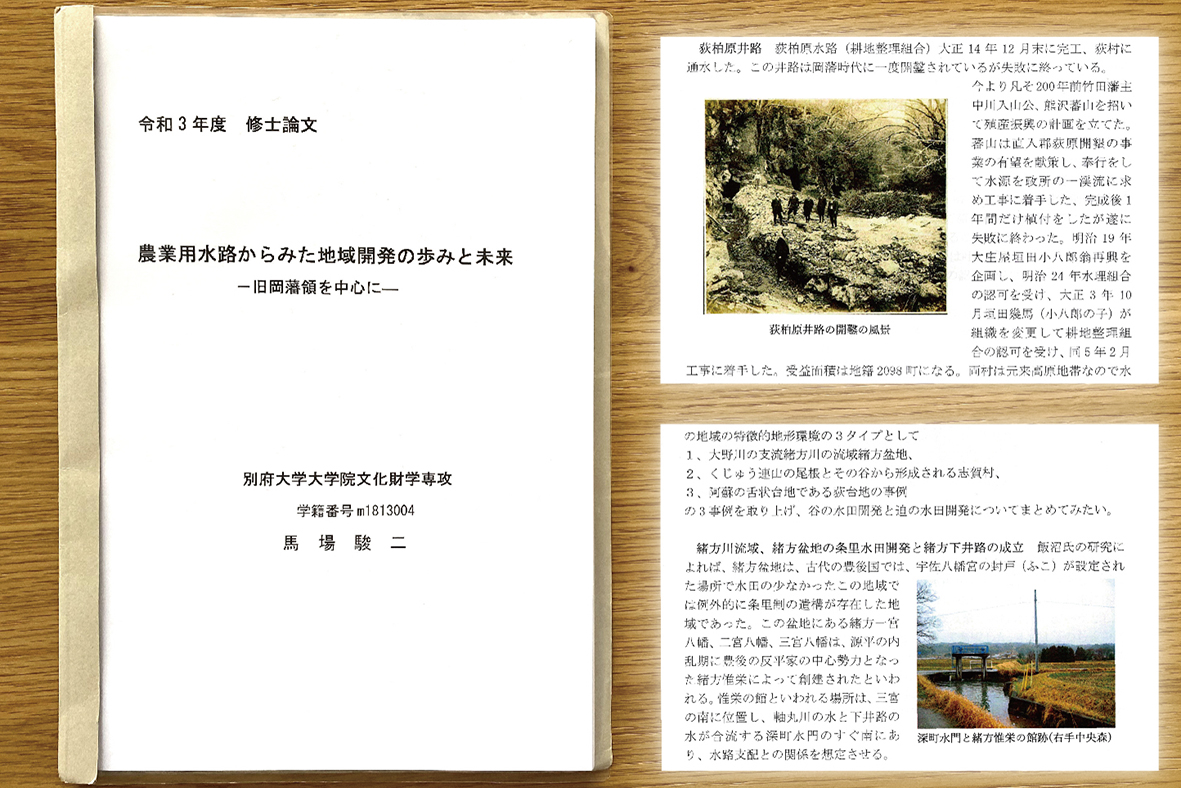

──修士論文はどういうテーマだったのですか。

馬場 『農業用水路からみた地域開発の歩みと未来』です。私が初めて事業を起こした竹田の水路史の研究をテーマにして、農業の未来と農村の再生についてまで言及しました。豊かな水資源を持つ竹田で暮らしてきた人たちの歴史を知ることで、自ら実践してきた家づくりへの思いと、その経営哲学を再確認されているのかもしれません。まだまだ私の挑戦は続きますよ。

馬場会長の修士論文

profile

日本ハウジング株式会社会長。1939年、大分市生まれ。5歳時に竹田市へ疎開。中学卒業後に馬場土建を設立し、家具製造、店舗改装を手掛ける。1972年、大分市に日本ハウジング株式会社を設立。建売住宅の販売を皮切りに、フランチャイズ経営を経て、現在の不動産・注文住宅販売会社となる。また、会社経営が軌道に乗った時点で学業への意欲が高まり、社長業のかたわら通信制高校を42歳で卒業。さらに別府大学を68歳で卒業。2007年、同社会長に就任後には大学院へ入学し、82歳で修士号を取得し、学芸員の称号を授かった。